もうすぐ、三回忌 どうすれば良いのでしょうか?

もうすぐ、三回忌 どうすれば良いのでしょうか?

3回忌いつだっけ?2021年に3回忌を迎える方は、2019年(令和元年)に亡くなった方が対象です。

(昨年、1周忌をやった方。1周忌の次の年です)

3回忌とは

3回忌「さんかいき」と読みます。

お亡くなりになった年を1年目として計算しますので、亡くなって満2年たった命日に行う法要のことです。

ですから、亡くなった翌年が1周忌 次の年が、3回忌です。

3年目が三回忌ではありませんのでご注意ください。

年忌法要として、一周忌、続き2回目のものとなります。

一周忌法要は、故人が亡くなって満1年たった命日に行います。

三回忌は、その翌年 亡くなって2年目です

次の法要は、七回忌法要で故人が亡くなって満6年たった命日に行います。

法要事は、過ぎてしまっては行えませんので、命日が来る前に繰り上げて法事を行うことが大切です。

通常は、命日の1週間もしくは2週間前の土日に営まれます。法事の方法については下記に列記いたします。

死者供養の仏事

日本人は死者供養を大切にしてきた歴史があります。

中陰の七仏事(初七日・27日・37日・47日・57日・67日・77日)はインドに起源をもちます。

中国に仏教が伝わり、百か日・1周忌・3回忌・の三仏事が加わり、十仏事になりました。

さらに、日本に仏教が伝わり、7回忌・13回忌・33回忌が加わり、十三仏事になりました。

近世には、17回忌・25回忌が加わり、15仏事となりました。

しかし、15仏事は完全に一般化しているとはいえず、23回忌・27回忌などに回忌法要を営むこともあります。

7回忌の後が、13回忌なのは、7回忌の7年目であるあるため、それに引き続く17回忌は、7の数字が付くからといわれます。

50回忌以降、50年ごとに行われている法要を遠忌(おんき)といい、宗派の祖師の場合などに限って営まれます。

このほか、祥月命日「しょうつきめいにち」(故人の命日)と月忌「がっき」(月の命日)があります。

また、お盆や春秋のお彼岸があります。

遺されたものが、生ある限り、亡くなった人の事を覚え、その生を大切にして、感謝して生きる。

亡くなった方との関係をずっと維持しようとするのが日本人の特性の一つといえるかもしれません。

弔い上げ

弔い上げ(とむらいあげ)は、33回忌または、50回忌をもって行われますが、日本人は古くから33年もしくは50年をもって」死者は個性を失い、祖霊(先祖)になる「ホトケからカミになる」と考えてきました。

このことから、弔い上げをもって仏壇から戒名を記した位牌を片付け、それ以後祀るのは「〇〇家先祖代々之霊位」の位牌になります。

十王信仰

死者は、7日ごと、百か日、一周忌、三回忌、に十王の審判を受けるが、遺族の追善供養の力により地獄に落ちる事を免れるという十王信仰が日本で広まったのは、11世紀以降といわれます。

これは、偽経といわれる「地蔵十王経」が非常にもてはやされたことによります。10世紀ごろ中国で作られた「十王経」の影響を受けたもので、そこから閻魔王が死後の世界の支配者、審判官であるとの信仰と道教などが混じりあった十王信仰か生まれたといわれています。

初七日からはじまり、3回忌は、五道転輪王(本地・阿弥陀如来)が担当されるとされます

三回忌引導の阿弥陀如来

追善供養(追善回向)とは、直接、故人に対して行うものではありません。

遺族が仏に供養し、その善い行い、徳を故人に振り向けるという間接的な形をとります。

基本的には、仏道を研鑽する場であるとしています。

ちなみに、浄土真宗では、故人のための追善を否定しています。これは、他力本願といって、すべてを阿弥陀如来にゆだねるという考え方からです。

この時に、故人を偲び、これを縁として仏法を聞く場(聞法の場)として位置づけられます。

3回忌を行う際に遺族が準備すべきこと

まず、日程を決める

3回忌を過ぎての法要は出来ませんので、命日よりも前に行います。注意するべきことは、3回忌は2年目という事です

令和3年に3回忌を迎える方は、令和元年2019年に亡くなった方を言います。

例)当院関係者の土仏師 高木祐心先生3回忌案内は、このように行いました。

命日にされるのが好ましいのですが、命日よりも前の土日に行う方がほとんどです。

参列される方が、お仕事や学校などお休みの時に設定することで参列しやすくします。

お招きする人を決める

法事をどのように行うかは、喪主の裁量に任されています。

三回忌は2年目であり、故人の事まだ覚えておられる方が多く、故人を偲ぶ良い機会です

次は、7回忌迄ありませんので、せめてこの機会に親交を深めることが良いでしょう

この機会に皆さんにご連絡されることをお勧めします。

昨今は、親戚付き合いが希薄になってきたといわれますが、この法事の機会を除いてわざわざ集まるのは、結婚式ぐらいでほとんどありません。

法事の功徳は、故人の冥福を祈ることではありません。

上記のにも述べましたが、法事を通じて追善回向

善をめぐりめぐらし、皆さんの幸せを祈る仏事事です。

この時に、ご住職から、命の大切さや、先祖の感謝の心をはぐくむのです

それは、喪主だけでなく、子供や孫が先祖を感じ、命の流れを感謝する時であります。

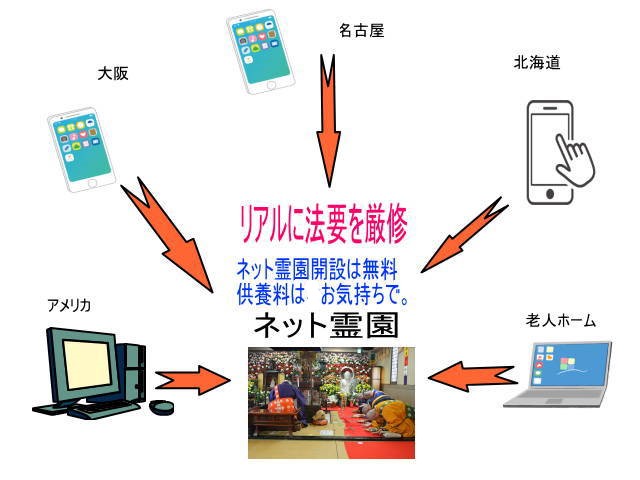

オンライン法要という選択

本寿院では、テレビや新聞で紹介された「オンライン法要」を実施しております。

オンライン法要は、ZOOMやYoutubeを通じて非接触で行います。

多くの方は、ZOOMで画面を通してお参りになります。

コロナ禍であり、一緒に会食できない今、

気軽に参加でき、職場や公園にいてもスマートフォンで参列できますので、通常より多くの方が参列になります。

主催する方も、参列する方も、食事や交通費の接待など経済的にも負担が少ないのが特徴です

場所を決める

1:菩提寺の本堂で行う 菩提寺がある場合は、本堂で行い、その後墓前に参拝されます

2:霊園の墓前で行う 霊園に納骨された方は、法要会館があれば、法要会館で行います。

ないばあいは、墓前で行います。通常、石材店に依頼すれば、パラソルや墓掃除をしておいてくれます。

3:自宅で行う 納骨をされていない方は、ご自宅で行います

僧侶がご自宅にお伺いして、法要を厳修します

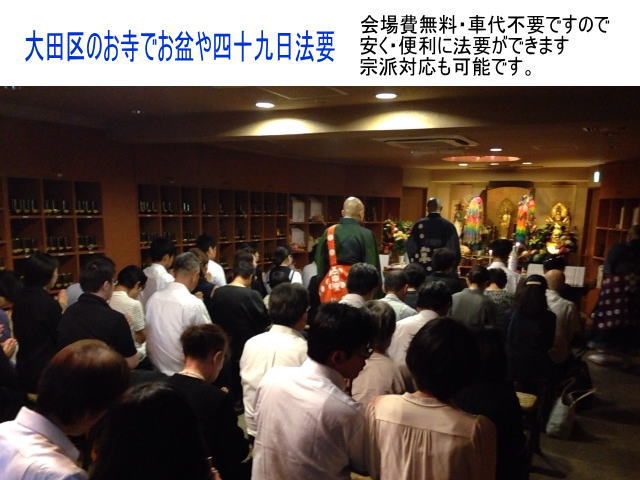

4:本寿院など当院関係のお寺で行う

当院関係のお寺は、東京都大田区・埼玉県本庄市・千葉県市原市・神奈川県平塚市・栃木県日光市・滋賀県大津市・熊本県熊本市の7か所にございます。

事前にご予約の上、お参りください。

お寺で行う方が、費用が安くなります。

法要会館や式場を借りると、会場費が必要になります。しかし、当院関係のお寺で行う場合は会場費は不要です

これは、当院から戒名を授かっている方だけではなく、どなたでも受け付けています。

また、僧侶が移動しませんので、車代が不要です

自宅でされる場合は、親戚を迎えるために壇飾りをして荘厳にしなければなりません。

掃除やスリッパ・お茶や食事など、準備が大変ですが、お寺で行えば、位牌を持参すればいいだけですので簡単です。

そして、参列の方も、参加しやすく、解散しやすいのが利点です。

5:ホテルや法要会館を借りて行う。

食事の手配

法要の後の食事は「お斎(おとき)」と呼ばれます。

昔は、精進料理が好まれましたが、現代ではあまりこだわる方はありません。

それよりも、豪華な懐石料理を準備される方が多くあります。

仕出し料理を頼むなり、料理店を予約するなりして食事の手配をしておきます。

また、酒席になりますので、お酒の準備が必要です。

昔から、法事の時はたくさんのお酒が飲めると楽しみにされている方が多くあります。

親戚や交流のある方と酒を酌み交わし、昔話をして故人を偲ぶ。と同時に、現代の絆を感じるのです。

私も経験がありますが、喪主が簡単にとお酒を用意しなかったことがありました。

そうすると、その場は、ただご飯を食べるだけになり、皆さんから苦情が聞こえてきていました。

やはり、この時は、別の意味で法事を中心とした交流が必要であると考えます。

僧侶に依頼してお布施を用意する

まず、ある程度の日時が決定しましたら、ご連絡ください。

調整の上お返事申し上げます。

法要の目安は、

お布施;3万円

車代:1万円

御膳料:5千円となります。

塔婆:1本3500円

お寺で行う場合は、車代は不要です。

全国どこへでも僧侶がお伺いいたします。その際の車代は、全国どこでも1万円です。

当院から伺うか?近くのお寺様をご紹介します。

お供え・供花を手配する

お供えおよび供花は、法要の前日までに手配をします。

線香とお花のほか、お茶やお菓子、果物などの飲食物を用意して、法要後にそれぞれで持ち帰るようにするのが一般的です。

引出物を手配する

3回忌法要の引出物は、出席者が持参する香典へのお返しの意味もあります。

金額の相場は2,000円~1万円くらいです。品物は、石鹸やタオル・食品などの日用品やカタログギフトなどが良いでしょう。のしの表書きは「志」「粗供養」などとし、水引は黒白か銀の結び切りを用います。

3回忌に出席する際のマナー

3回忌法要の案内をもらった方へ。

出欠の返事

3回忌に関係なく、法事の案内をいただいたときは、出来るだけ早く返事をされることをお勧めします

喪主の立場に立つと、法要の準備は大変です。とくには、食事の問題です。

人数によっては入れるお店の規模が変わってきたりしますので。。。

服装について

法事事ですので、出来るだけ正装で参列をお勧めします。

葬儀ではないのでと、軽装で参列をされ、親戚からおしかりを受けるシーンが多くあります。

法事事というのは、仏様に対して追善供養するものです。ですから、故人とは仲が良かったからというのではなく、特に年配の方は仏様に対して失礼であると考えます。もっとも、ほとんどの方が正装なので浮いてしまって恥ずかしい思いをされるのは本人ですが。

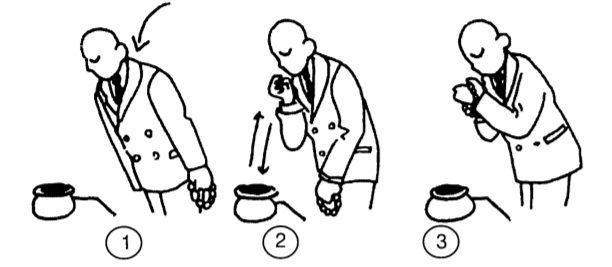

焼香がある場合のやり方

焼香

まず、仏前に一礼 次に抹香を1~3回 宗派によって違いがありますが、人数が少なく丁寧にされるのであれば、3回されるのが良いでしょう。人数が多い場合は、1回にまとめて行います。 最後に合掌

香典

法要に出席する際には香典を用意します。香典の金額は、3,000円~3万円が相場です。故人との関係性、および法要後の食事に参加するかどうかなどを考慮して決めましょう。

食事や引き出物が用意されている場合など、その料金に見合った金額が良いでしょう。

料理代5千円 引き出物代3千円 その他 2千円ほどと考えれば、1名1万円

夫婦で参列の場合は、2万円 家族の場合は ×人数となります。

友人として参列する場合は、食事分として5千円程

喪主と兄弟の場合、お布施の分担など考えると一人3万円程となるでしょう。

喪主の負担を出来るだけ少なくされるのが良いでしょう。

お香典袋の水引は、双銀や藍銀、黃白の結び切りのものを用いるのが一般的です。表書きは、下の表のようにします。

表書き

御仏前、御佛前、御供物料など

神式 御神前、御玉串料など

キリスト教式 御花料など

よくある質問

ご注意:御霊前と書かないように注意です。ご霊前は、49日法要までです。

次に、水引ですが、結びきりといって上に向いたものを使用してください。これは、何度もないことだという意味です。下に向いた水引は、何度でも繰り返しを喜ぶというものです。忌ごとが繰り返され喜ぶのは問題ですね。

コメント